こんにちは、さいりえです。

生徒さんからこんな質問をもらうことがあります。

うさぎ先輩

うさぎ先輩

「立体的に・・・」

って、わたしもよくレッスンで使う言葉ですが、実際どのようなことなのでしょうか?

そして、どうすればバッハの演奏が立体的になるのでしょうか?

バッハの演奏、こんなことでお悩みの人は、ぜひ読んでみてください。

- テーマもどこかわかっているし、きちんと弾いているつもりだけどなんだか自分でもつまらない

- 平たんな演奏と言われる。立体的に弾きたい

- バッハでなにか工夫しようと思うと、「ロマン的すぎる。もっとバッハらしく」と言われる。でもどうしたらいいかわからない

- バッハのなにが面白いかわからない

後半には、実際に平均律の譜例も使用して書いていきます。

練習のポイントや、フーガの演奏についてまだまだ奥深く見ていくことができるかもしれません!

ぜひじっくりお読みくださいね。

YouTubeの生配信で、平均律の解説動画をときどきアップしています!

チャンネル登録していただくと、生配信の通知が届きます。

もくじ

フーガが平面的に聞こえる具体的な原因と練習ポイント

あなたのフーガの演奏が平面的に聞こえてしまう原因は、大きく分けて2つあります。

- 縦の響き(ポリフォニー)の構築が薄い

- 横の流れ(曲全体)の構築が薄い

これらを改善し、音や響きの構築をしっかり作っていきます。

6つのポイントについて、書いていきます。

- >一つ一つの音について

- ソプラノ、アルト、バス・・・声部ごとの音について

- タテの響き、聴けてますか?

- 薄くなりがちな内声、バス

- 厚みって聞いたことあるけど、どういうこと?

- 立体感を持続させる

では順番に。

一つ一つの音について

【平面的にきこえる原因:1】

- 音が細い

- 音が薄い

速くてリズムのあるフーガを、細めの軽やかな音で弾きたいのであればそれは良いのですが、たとえば

- 声楽曲、合唱曲のようなフーガ

- オルガンのような響きをイメージするフーガ

を弾くのに、

- 一つ一つの音の響きが薄かったり

- パラパラとしたタッチで弾いたり

してしまうと、やはり平面的に聴こえやすいですね。

まずは、息の通った厚みのある音で弾く練習をしましょう。

練習時のタッチは

- いつもより大きめ

- 鍵盤を押さえるスピードをゆっくりめに

- 鍵盤に重みをかけている時間を長く、脱力をゆっくりめに(ただし押しつけずに)

- 歌のように、また管楽器を吹くように、1つの音を出している間ずっと息を送り続けるイメージで

と、いつもより濃い目で弾くように心がけます。

ソプラノ、アルト、バス・・・声部ごとの音について

【平面的にきこえる原因:2】

- どの声部もどのフレーズも、同じ音質で弾いてしまう

これもときどき耳にします。

「よ〜し、キッチリ練習するぞ!」とカチカチ練習する真面目な人に見られることもあります。

同じ音質で弾く、というのと、音楽的にそろったタッチ・音色で弾ける、というのは別物です。

すべてを同じような音で弾いてしまっていると、フレーズの山や美しくおさまる場所で ほんの少し音の方向性が変わるようなところも、すべて同じ音で弾いてしまいます。

まさに「平面的」になってしまうのです・・・。

「均質に弾けること」と、実際に均質に弾くことは違う。

音色やタッチ、リズム、きれいに揃えてコントロールできるテクニックは必要だけど、実際の音楽は全部が同じ音で作られるわけではないから。微妙にすべてが違う音。

逆説的だけど、「自由に弾くために必要なもの」ということかな。— 崔理英 / Rie Sai (@smomopiano) 2017年8月27日

とにかく一つ一つの音を大切に。1つの音の最初から最後までよく聴いて、味わって弾くこと。

どれだけ意識しても行き届かないほどのことです。そのくらい、奥の深いことなんです。

それから、それぞれの声部や音域には個性があります。

ソプラノとアルト、バス。

たとえばヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ。

声域や楽器によって、音の味わいや音色が違います。

そんなことも意識してみると良いですね。

タテの響き、聴けてますか?

さらに重要ポイントが続きます。

【平面的にきこえる原因:3】

- ヨコ(横)の線は聴いて弾いているが、タテ(縦)の響きを聴けていないか、足りない

フーガを「ヨコに聴く」(例:ある1声を最初から最後まで歌うように聴いて弾けるか)というのはものすごく大事なことですよね!

でも、それと同じくらい、「タテに聴く」ことも大事なんです。

サラサラ〜っときれいに歌って弾いているつもりだけど、どうも4声のフーガとして存在感が薄いなぁと思う場合は、タテの響きを十分に感じて表現できていないことがあります。

- どこがテーマで、どこが嬉遊部(テーマが出現せず、断片で展開されている部分)なのか。

- カデンツ(終止形)がどこにあるのか。

- 調性はどのように移り変わっていき、転調の変わり目はどこにあるのか。

- 縦の音程はどのようになっているか。

どんどん踏み込んでいくと、タテの響きの大切さも感じられてくるのではないでしょうか。

薄くなりがちな内声、バス

【平面的にきこえる原因:4】

- バスが薄い

- 内声が薄い

さらに具体的な原因を挙げると、

× 指のタッチや圧力の分散がうまくいかず、どれかの声部だけが出たり、極端に聞こえない音があったりする

× 左手の3−4−5の意識が弱いため、バスが薄くなる

× 内声が強すぎる、または弱すぎる。響いていない。とくに1の指のコントロール不足。

ということがありえます。

3声や、とくに4声以上になったときに、どの声部にも意味をもたせて弾くことは難しいですよね。

フーガの楽譜は最初から最後まで似たように見えますが、実は意味の強いモチーフや、通り道のようなサラッとしたモチーフがあります。

技術面では、まず指の独立です。指、手の柔軟性もとても重要です。

こんな本を使うこともあります。

さいりえ

さいりえ

この本は、指の独立や均一性を高めることに有効です。

いろんなタッチで練習すると良いですが、とくに、確実なタッチとレガートで弾けるように使うことが多いです。

それから次の譜例は、ときどきやってもらう練習ですが、フーガの指の動きに役立つ練習です。

さいりえ

さいりえ

この楽譜で、指づかいを「(右)5−4−5−4−5−4−5−4−5」でレガートで練習します。

このとき、5も4も同じスピード、圧力で打鍵します。

「5−3−5−3−」「4−3−4−3-」も同様に、また左手も反進行で(例・ミから始めて下がっていく)同じようにやってみます。

このとき、音間をしなやかに移行できるか?また、打鍵に無理がないか?がポイントです。

厚みって聞いたことあるけど、どういうこと?

【平面的にきこえる原因:5】

- 厚みが足りない

厚みってなに?って思いますが、たとえばこんな感じです。

1つの声部にテーマが出てきたときに、その他の声部を急に必要以上に弱くしたり、魂が通っていない音で弾いたりすると、このようになります。

※音量のことではなく、存在感のようなものでしょうか・・・。「一歩うしろに下がってもいいけど、急に透明人間にならないでね」ということですね。

これまで練習した内容に加えて、こんな練習もしてみましょう。

2声ずつ取り出して、お互いの音程や響きをぐーっと聴きながら、濃い音で練習します。

たとえば「アルトとバス」「アルトとテノール」「ソプラノとバス」など、それぞれの組み合わせで、無関係ではなくお互いに響き合った音が出ているか。

・3度が平行になって動いていくのがきれいだなぁ

・6度の響きが美しいなぁ

など、味わい深いところをたくさん見つけてください。

立体感を持続させる

【平面的にきこえる原因:6】

- 密度が濃くなってもすぐに薄くなる。持続力が乏しい

音が集まっていることを十分に感じられたとして、そこから次の音や次の小節までぐーーっと持続できているか。

すぐにヒュン、と薄くなっていないか?

ここまでに書いてあることを再度復習し、全体をよく聴いて「持続」させてください。

実際の曲で実践してみよう!

では、平均律の楽譜を開いて実践してみましょう。

全体を通して楽譜を見ていくといいですが、とくにわかりやすいポイントを挙げておきます。

※ここでは、これまで書いたことを生かせるように

・比較的ゆったりめ

・歌唱的な要素のあるフーガ

をおもに挙げていきます。

・速めでリズムのある

・舞曲風のフーガ

などは、また機会があれば書きます!

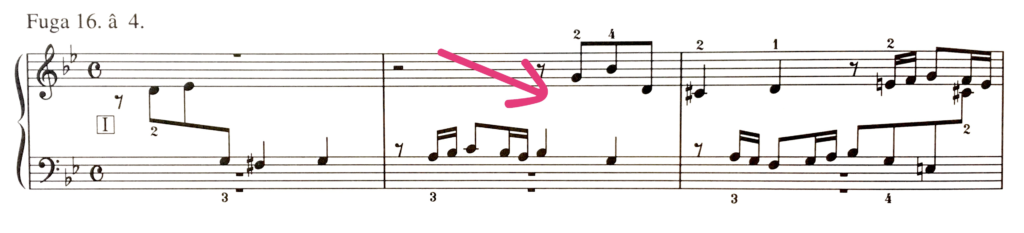

はじめて1声から2声になるところ

(譜例:平均律第1巻 第16番ト短調 BWV861 フーガ 2小節目)

1つが2つになる、なんとも言えない緊張感があります。

はじめのテーマ→次のテーマ、とだけ考えるのではなく、2声が出会った音程や響きを感じて音を出します。

すべての声部(3声、4声)がそろうところ

(譜例:平均律第1巻 第1番ハ長調 BWV846 フーガ 5小節目)

全員が集まってきた充実感を感じます。

内声を、ビブラートの歌やヴィオラのようなイメージで、ぐっとお腹に響いてくる音で弾けているか。

バスとソプラノの幅を感じながら、十分な響きをもって弾けているか、確認してみましょう。

声部が少なくなる部分で

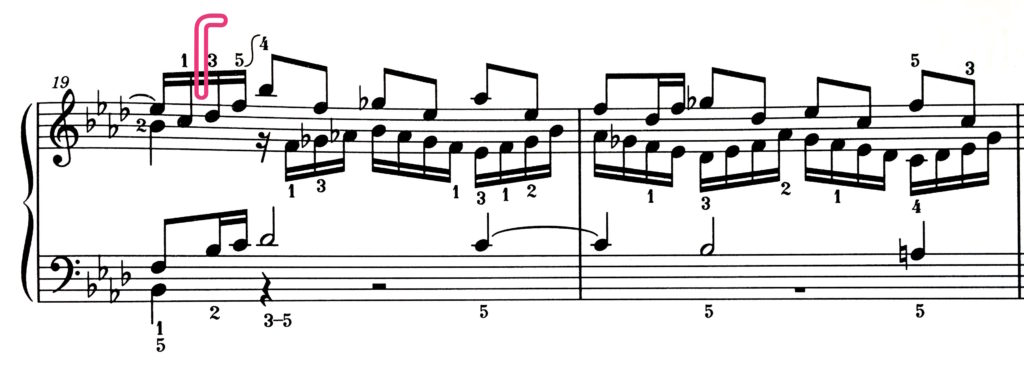

(譜例:平均律第1巻 第17番変イ長調 BWV862 フーガ 19小節目)

4声の曲は途中で声部数が少なくなる部分が出てくることが多いです。

少し軽くなったり、ふっと違う世界が見えるような感じになりますよね。

ただ「やせた」感じではなくて、集中力を保った音で弾きたいです。

とくに大きなカデンツ(終止形)が出てきたら

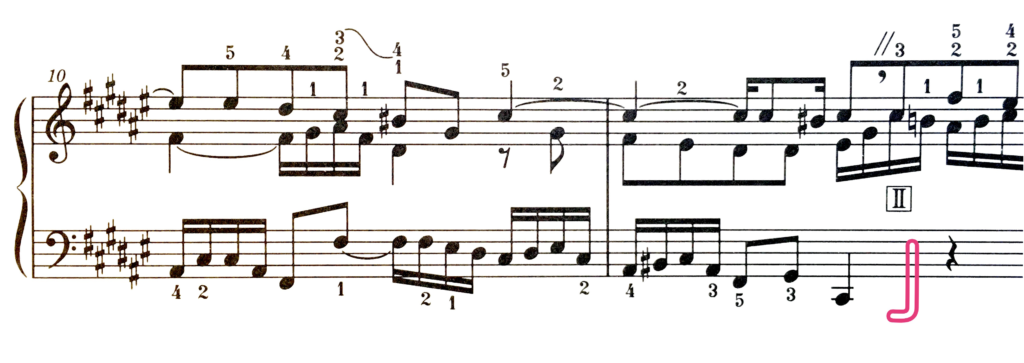

(譜例:平均律第1巻 第13番嬰ヘ長調 BWV858 フーガ 11小節目)

曲の中では、小さな和声進行がいつも出てきています。

その中でも、とくに大きなカデンツ(終止形)部分があります。

終止形をどう感じて弾くか、で全体の印象はガラッと変わります。

それぞれ、次に進みたい音があります。

わたしはこちらへ、わたしはあちらへ、と音によって進む方向が違います。

まとめ|立体感は、深く聴くこと、味わうことから。

わたしなりにまとめると、やはり「深く聴く、味わうこと」が何より大事だと思います。

それから、それを実現できるテクニックも必要です。

とくにフーガでは、手の柔軟性とタッチの確実性が求められるなと、いつも思います。

さいりえ

さいりえ

どこまでも奥深いので、自分自身まだまだ学んで弾いていきたいと思っています。

バッハに悩む人も、一つ一つの過程を楽しんで一緒に深めていきましょう!

(ご参考までに)わたしが演奏している平均律第2巻17番の演奏です。

参考 Youtubeで見る(Bach 平均律第2巻17番)YouTubeYouTubeの生配信で、平均律の解説動画をときどきアップしています!

チャンネル登録していただくと、生配信の通知が届きます。