バッハのシンフォニアって、一つの関門ですよね。

こんなことを思ったことはありませんか?

- インヴェンションからシンフォニアに進んだら、急に難しくなった気がする

- シンフォニアの譜読みにものすごい時間がかかる

- レッスンが他の曲中心で、なかなかシンフォニアをじっくり見てもらえないと悩んでいる

- だんだんバッハが嫌いになってきた・・・

- ブランクがある or 独学でシンフォニアを弾いてみたい!

まず、一番だいじなこと。

「どんなふうに歌いたい?弾きたい?」を見つけることが大事です。

いろんな角度から譜読み、練習しながら、各声部の横の歌を「どう弾きたい?」ということを見つけます。

そして見つけたら、本当にその通りの音・音楽が出ているか、よく聴き、あらゆる角度から試行錯誤して理想に近づけていきます。

この記事では、そのための具体的な方法を次の5点から紹介します。

- 横に歌えること

- 縦の響きを常に聴けること

- 構成を理解すること

- 各曲の特徴・性質を知ること

- 技術面の問題をクリアすること

シンフォニアの演奏ポイントが理解できれば、バッハの平均律フーガやその他の作品、またいろいろな曲にも応用できますので、ぜひじっくりお読みくださいね。

YouTubeの生配信で、インヴェンションやシンフォニアの解説動画をときどきアップしています!

チャンネル登録していただくと、生配信の通知が届きます。

もくじ

シンフォニアの練習ポイント① 横に歌えること

シンフォニアは横のメロディの動きがとても大事です。

くわしくは、こちらの記事をお読みください。

バッハのインヴェンションとシンフォニアは必須!難易度と進度の目安は?

バッハのインヴェンションとシンフォニアは必須!難易度と進度の目安は?

バッハのインヴェンションとシンフォニアは必須!難易度と進度の目安は?

では、横に歌うための実践方法を書いていきます。

- ひとつの声部だけ弾く

- 2声、3声と声部を増やして弾く

- 数小節など、部分的な実践でもOK!

1声部ずつ弾くのはどの段階でも有効

1つの声部ずつ譜読みすることで、それぞれの声部の持つメロディ、フレーズ、抑揚など多くのことがわかります。

とくに、3声の楽譜に慣れるまでは、一気にすべての音符を見ようとしても音楽にならなかったりするので、シンフォニアの導入段階では1声ずつ読むことをおすすめしています。

(慣れてきたらいきなり全体の譜読みにもチャレンジしてみると良いです)

いつも両手や片手だけ弾いていて、1声ずつ弾いたことがない、という人は、ぜひ弾いてみてください。

また、全体がよく弾けてきた、と思ったときにも、1声部ずつ取り出してもう一度確認することで、演奏をもっと深めることができます。

指づかいは

- 好きな指づかい(歌いやすい指づかい)

- 実際に3声で弾くときの指づかい

の2通りで練習すると良いでしょう。

もちろん実際の指づかいのほうが難しいので(5−4−5とか、1−1−1なんてこともありますよね)、最終的にはそちらで自由に表現できることが目標です。

2声→3声で練習してみる

1声を丁寧に歌って弾けるようになったら、2声ずつでも練習してみます。

2声はインヴェンションでもやっているので、まだ聴きやすいとは思います(とは言え、奥が深く難しいですよ)。

それが慣れたら3声で弾いてみます。

すると、各声部への理解が深まっていますし、各ラインを聴きやすくなっているはずです。

必ずしも1声→2声→3声の順番で譜読みをしなくても良いですが、どこかの段階で必ず1声・2声・3声の練習をすべきだとわたしは思います。

3声で弾いていても、なにか気になることがあればすぐに1声・2声に減らして自分の音を確認してみると、いろんなことがよくわかりますよ。

いきなり最後まで弾かなくてもOK、数小節じっくりやる

シンフォニアを初めて弾く生徒さんには、はじめの数小節だけでもいいよ、と言っています。

なんとなく最後まで無理やり音を読んでも、「???」と、わからないまま弾くことになりかねません。

1声ずつのラインをよく感じ、それが3声重なったらどんなふうになるか、そのために何が必要なのか…

それを理解しながら弾くには、数小節でもタイヘンだからです。

濃い内容で数小節の譜読みができれば、同じ方法で続きを見ていけばOKです!

シンフォニアの練習ポイント② 縦の響きを常に聴けること

シンフォニアは「3声のラインが横に動いていく曲」ですが、それだけではありません。

縦(たて)の意識も、とても大切です。

縦を聴くポイントを3つお伝えします。

- 調性感

- 音程・和声

- 音域の違い〜人の声・楽器なら?〜

調性を感じて弾く

シンフォニアは曲の途中でかならず転調しています。

長調の曲が短調になったり、近親調にいったり少し遠い調にいったり。

くわしくわかれば良いですが、まずは「ここは長調かな」「短調に変わっていってるな」でもかまいません。

それぞれの調の持つ響きや性格を感じ、弾き分けることで、自然な色合いのある音楽が生まれます。

調性感・和声感のある演奏に必要なこと

調性感・和声感のある演奏に必要なこと

音程・和声を感じ・聴く

異なる音が2つ同時になれば、「音程」が発生します。

そして、その背景には「和声」があります。

それぞれが勝手に歌って、響きはバラバラ…というのでは困りますよね。

シンフォニアの難しくも美しいところは、各声部を横に歌いながらも、常に「縦の和声」を感じて聴き、その響き・和声感を音にしていくことではないでしょうか?

あるところはドミナントからトニックへ。

あるところは、転調のポイントになっていたり。

上で紹介した記事(調性感・和声感のある演奏に必要なこと)も読んでみられてください。

音域の違い〜人の声・楽器なら?〜

シンフォニアは3声あるので、それなりに広い音域を使います。

それぞれの音域は、ある種の統一感を持ちながらも、自然な個性があらわれると素敵です。

- 高い声部…ソプラノ歌手の声、ヴァイオリン、フルート

- 真ん中の声部…アルト歌手の声、ヴィオラ

- 低い声部…バリトン・バス歌手の声、チェロ、チェンバロの通奏低音

これを、たとえば

- ソプラノはくっきりした指先で伸びやかな動き。

- アルトは指のハラを使ってしっとりとした音。

- バスは腕の重みを多めに乗せて安定感のある音。

など、縦の響きを聴きながら立体感のある音楽にしていきます。

バッハを立体的に弾くための実践方法はこちらの記事にて!→バッハの平均律、フーガを立体的に弾きたい!〜平面的に聞こえる原因を探ってみた〜

バッハの平均律、フーガを立体的に弾きたい!〜平面的に聞こえる原因を探ってみた〜

バッハの平均律、フーガを立体的に弾きたい!〜平面的に聞こえる原因を探ってみた〜

シンフォニアの練習ポイント③ 構成を分析し、理解すること

横と縦のお話をしましたが、それらが1曲の中でどのように構成されているのか?というのが非常に重要です。

分析にはいろんな視点がありますが、まずは次のポイントで楽譜を見ていきましょう。

くわしく説明していきますね。

主題(テーマ)の出現をすべて見つける

各曲の一番重要なモチーフである、主題(テーマ)がどのように提示され、その後展開されているかを見つけます。

どこかの声部→2番めの声部→3番目の声部 と、順番に提示されていくことが多いです。

反行型(鏡に映したように、反対向きに動く形。例:「ドミファ」と「ラファミ」)や、テーマの断片だけが出現されることもあります。

パズルを解くように、楽譜の細かいところまで見ていきましょう。

主題部と嬉遊部を分け、大きな部分構成を知る

曲の大きな構成を知るために、

- 主題がどんどん順番に出てくる部分

- 嬉遊部(きゆうぶ・主題部と主題部のあいだの「繋ぎ」の部分)

嬉遊部は主題が出てきませんが、主題の断片(かけら)を用いて展開していくことが多いです。

嬉遊部のあいだに転調していき、次に主題が現れるときには異なる調性になっていることも多いですね。

主題の部分と、嬉遊部をどのように弾き分け、繋いでいくか?

次の「カデンツ」もヒントになりますね。

カデンツ(終止形)を見つける

カデンツはとても重要です。楽譜上で必ず見つけていきましょう。

大きなカデンツの存在は、そのまま曲の構成のヒントになります。

- 何調で終止しているのか?

- どんなリズムで終止しているのか?

- いったん終止したあと、音楽はどうなっていくのか?

曲の終わりのほうに「偽終止(ぎしゅうし)」が出てくることもあります。

緊張感と、その後の「ホッ」と解決する感じを表現できるといいですね。

シンフォニアの練習ポイント④ 各曲の特徴・性質を知る

シンフォニア各曲は、「3声であること」など大きな共通点はありますが、それぞれ曲のカラーが違います。

- 明るく華やかな曲

- リズムの軽やかな曲

- しっとりした情感をもつ曲

- 暗く、重い精神的な曲

など、どの曲を弾くかによってタッチやリズムのとり方もガラッと変わります。

各曲の特徴は、「バッハのシンフォニア。コンクールや練習の選曲に迷ったら?難易度・タイプ別おすすめ」にくわしく書いていますので、ご参照ください。

【動画つき】バッハのシンフォニア分析&解説。コンクールや練習の選曲に迷ったら?難易度・タイプ別おすすめ

【動画つき】バッハのシンフォニア分析&解説。コンクールや練習の選曲に迷ったら?難易度・タイプ別おすすめ

シンフォニアの練習ポイント⑤ 技術面の問題をクリアする

ある意味、一番大変なことです。

なぜこの項目を最後に書いたかというと、大事なのはここまで書いたことだから。

「どう弾きたい?」「どんな音で弾きたい?」

技術面は、それを実現するための手段だからです。

技術面の問題はたくさんあるのですが、まずはこの3つ。

- 指を正確におさえておくこと

- 指を正確に離すこと

- 各声部のバランスを適切に

指を正確におさえておく(音をのばす)

ふだんポリフォニー(多声)の作品に慣れていないと、「次の音を弾くときに前の音を離す」という習慣がついているため、

ほかの声部(指)が動いているときにもう一方の指をおさえておく

ということが難しかったりします。

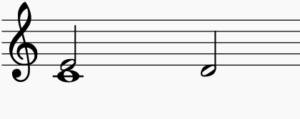

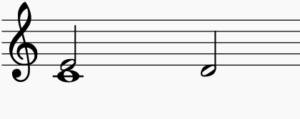

たとえば、次の譜例を見てください。

上の声部が「ミ〜レ〜」と動いているあいだじゅう、下の声部は「ド〜〜〜〜」と指をおさえてのばしておくように楽譜に書いてあります。

ところが、上声を弾いている指が「ミ」から「レ」に替わった瞬間、下の「ド」を押さえておいた指も「ピョン!」と上がってしまうんです。

「ド」は本来 全音符なのに、2分音符の長さで切れてしまうんですね。

しかもこの状態になると、弾いていてそのことに気づきにくいんです。

実際は、「ド〜〜〜〜」とのばしながら、音を聴きます。

ただ、「楽譜に書かれているから」ではなくて、音の役割が全く変わるんですよね。

こんなイメージで弾いてみてください。

2声の重なりをよく聴いてみてください。

この譜例を見ると、「な〜んだ、簡単なことじゃん!」って思われるかもしれませんが、

シンフォニアの最初のほうのレッスンでは、これに時間がかかるケースが大変多いです。

おそらく

- 音符(何の音か)を読むことに一生懸命で、音価(音の長さ)まで読めていない

- 音が切れていることに、自分では気づきにくい(指・耳が慣れていない)

- 2声の動きや、音の重なりを聴く「耳」がまだできていない

などの理由からでしょう。

これはシンフォニアだけでなく、ベートーヴェンのソナタでも、ショパンのバラードでも、シューマンのあらゆる曲でも・・・よく見受けられます。

指を正確に離す(音を切る)

ちゃんと指を押さえられるようになったら、こんどは「正確に指を離せているか?」もチェックしてみましょう。

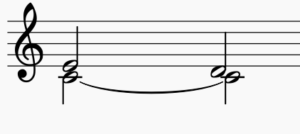

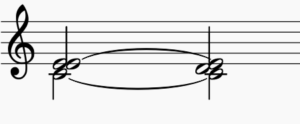

さきほどの例です。

これで、「指をおさえておこう、離しちゃダメだ、ちゃんとのばして…」と気をつけていると、今度はこんなことになっちゃうことがあります。

(あれっ?2声のはずが、3声になっちゃった!)

上の声部の「ミ」はレに入ったときに離すはずなのに、いつまでも「ミ」が残ってしまっているパターンです。

こんな感じで、シンフォニアは3声のはずなのに、いろんな音をのばしすぎて4声や5声になってしまう失敗例もあるんです。

このほかにも、右手と左手でリレーするようにひとつのフレーズを弾くときに陥りやすいです。

「ドレミファソラシド」のひとつのラインを、「左(ドレミファ)」と「右(ソラシド)」で分けて弾くときに、左の「ファ」の音を「ファ〜〜〜」とのばしてしまうパターン。

指を離すタイミングに注意深く気を配るとともに、

ひとつのラインに聞こえているかな?

と、よく耳をすませて聴いてください。

各声部のバランスを適切に

「適切なバランスに…」って、解釈の範囲が広い言葉で書いてしまいました。

バランスと一言でいっても、とても奥が深いんですよね。

「テーマを強く、その他を弱く」「Aを強く、Bを弱く」というような単純なものでもないんです。

あらゆるグラデーションのことを、一言で「バランス」と言っちゃってます。

どう弾くべきか?どう弾きたいのか?というのは、何通りもの答えがあるかもしれません。

ただ、ここで言いたいのは、

思い描いた通りのバランスで弾ける技術を身につける

ということです。

- そっと弾きたいラインなのに、ごつごつしていないか?

- 伸びやかに歌いたいメロディが、他の声部に隠れてしまってないか?

- カデンツのそれぞれの音が、役割を果たせているか?

など、すべて技術が必要なことです。

指の独立やタッチの細かい調整も必要となってきます。

これもまた、

という、PDCAサイクルの繰り返しです。

PDCAサイクルとは…Plan-Do-Check-Action のサイクルで、物事を良くしていくこと。

こちらの記事もご参考にどうぞ!→本番で力を発揮するために必要なこと〜PDCAサイクルを弾きあい会で実践!〜

(ところで)解説・分析つきの楽譜ってどうなの?

近年は、解説や分析つきの楽譜も多数出版されていて、わたしもシンフォニアだけで原典版なども含め5冊以上持っています。

分析つきの楽譜を使うのも良いのですが、できれば簡単なポイントでも良いので自分で見つけていくことが大事だと思います。

自分で「実感」しないと、とても詳しく分析の知識が書かれた楽譜を見ても、知識で終わってしまいやすいからです。

上に挙げたことを少しずつでも良いので、自力で見つけられるようになってほしいなと思います。

わたしはどんな作品もまずは自分で分析して、答え合わせ程度に音楽書や楽譜を使うことにしています。

最近は、市田儀一郎氏が編集したこちらの楽譜を愛用しています。

- 巻末の解説が充実しています

- 調性やカデンツが(さりげなく)譜面に書かれています

- レガートで弾きやすい指づかいが細かく書かれています

市田氏はバッハに関する研究書を何冊も出しておられて、その知識や見解がギュッと詰まっている楽譜です。

インヴェンションとシンフォニアの研究書

もちろん原典版もよく使っています。

まとめ

なお、ここまで書いた

- 横のライン

- 縦の和声

- 全体の構成

- 曲の性質を知る

- 技術面の問題を解消

は、ケースによってどの側面から取り組んでも良いと思います。

私の意見としては、構成から入って、内容を理解して譜読みしていくと一番スムーズかと思います。

ですが、アナリーゼが苦手な人もいるでしょうし、メロディを実際に弾いてからのほうが構成を理解しやすい、という人もいるでしょう。

だから、やりやすい順で取り組まれると良いのではないでしょうか?

ピアノという楽器は、ひとりでたくさんの声部や楽器の役割をもって演奏することができる数少ない楽器です。

その素晴らしい力を生かすためには、シンフォニアのような多声作品の習得は不可欠と言えるでしょう。

はじめはハードルが高く感じるかもしれませんが、深く長く取り組んで、多声作品の奥深さや醍醐味をぜひ味わってほしいなと思います。

この記事が参考になりましたら幸いです!

YouTubeの生配信で、インヴェンションやシンフォニアの解説動画をときどきアップしています!

チャンネル登録していただくと、生配信の通知が届きます。