連符の組み合わせ。

慣れればスムーズですが、ややこしいですよね。

この記事ではショパンやスクリャービン、現代曲にも出てくる

- 4:3

- 3:5

- 5:9

などの連符の考え方と弾き方をくわしく解説します。

ソルフェージュ・リズムのコーナー第4回、「連符」についてのおそらく最終回です。

さいりえ

さいりえ

もくじ

ちょっと思い出すために・・・復習コーナー

基本的な連符リズムを確認しておきたい方へ。前回の記事はこちらです。

[第1回] 連符と2対3、3対2のリズム〜2拍3連も!〜

ソルフェージュ・リズムのコーナー[第1回]連符と2対3、3対2のリズム〜2拍3連も!〜

ソルフェージュ・リズムのコーナー[第1回]連符と2対3、3対2のリズム〜2拍3連も!〜

[第2回] あの名曲にも!3対4・3拍4連のリズム

ソルフェージュ・リズムのコーナー[第2回]あの名曲にも!3対4・3拍4連のリズム

[第3回] 3対4のリズム〜応用編〜

ソルフェージュ・リズムのコーナー[第2回]あの名曲にも!3対4・3拍4連のリズム

[第3回] 3対4のリズム〜応用編〜

ソルフェージュ・リズムのコーナー [第3回] 3対4のリズム〜応用編〜

ソルフェージュ・リズムのコーナー [第3回] 3対4のリズム〜応用編〜

では、今回の内容に入ります。

4対3のリズム〜3拍4連とは少し違います〜

今回は「4つ」に「3つ」を入れる考え方について書いていきます。

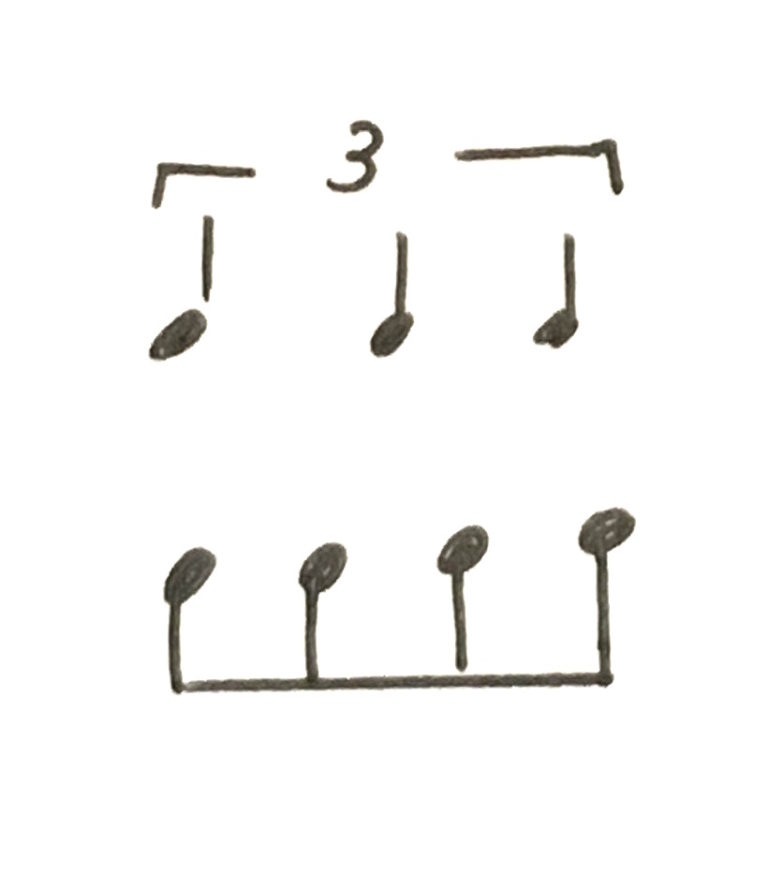

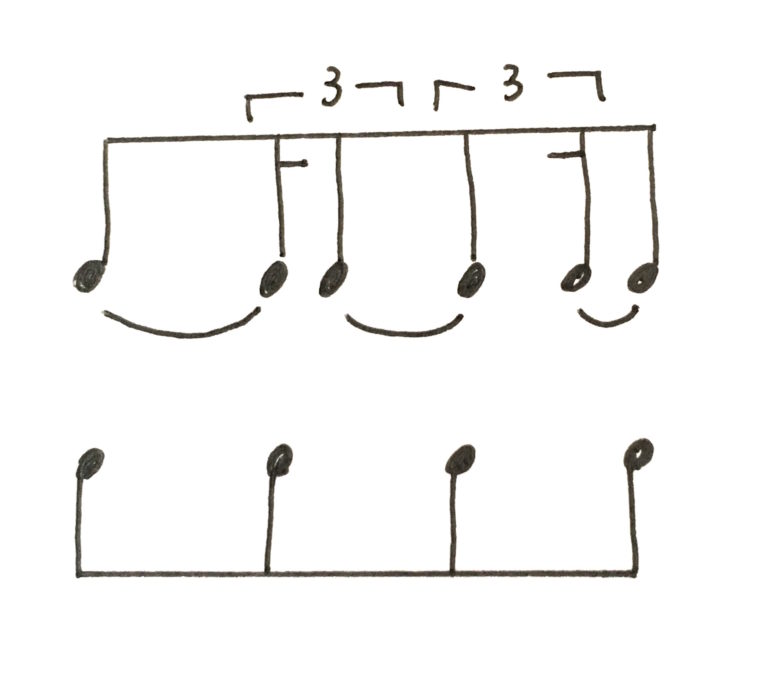

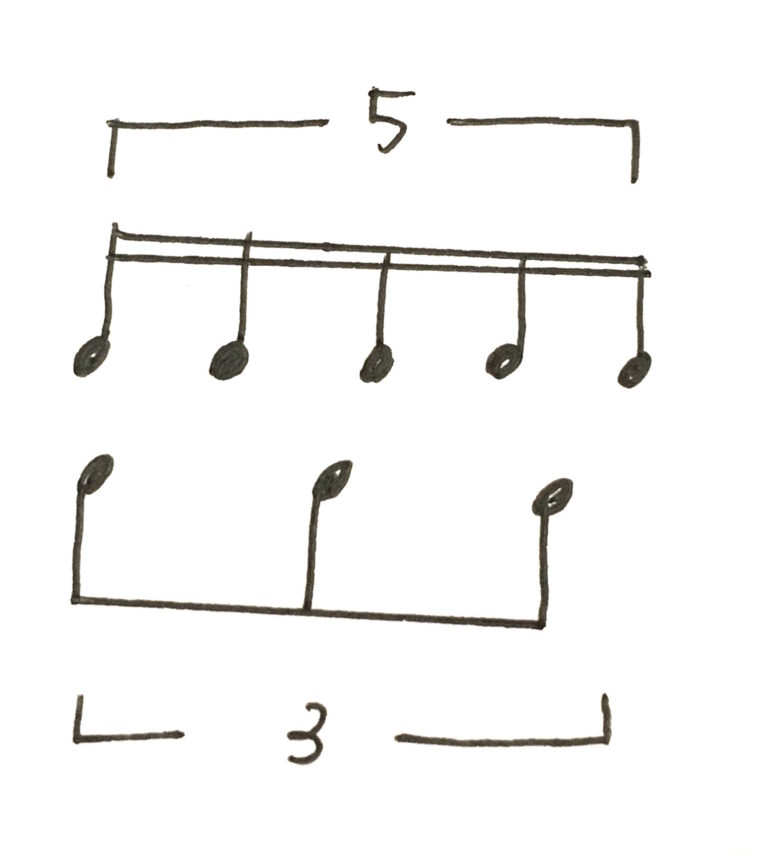

このリズムです(左手をベースとして考える場合)。

第2回の記事で、3拍4連のような「3つ」に「4つ」を入れる考え方をご紹介しました。

同じようで、実は少し数え方が違います。

ショパンの新練習曲に出てきます

このパターンでぱっと思い浮かぶ曲といえば

です。

この曲では、最初から最後までこのリズムが続きます。

とても美しく情感がある曲で、リズムはもちろんのこと

- 右手のレガートのタッチ・表情

- 左手のアルペジオのなめらかな動き

- ヘ短調の重暗くも美しい曲想

など勉強になることが多いので、レッスンでもショパンのエチュードに本格的に入る前に選ぶことがあります。

ただ、これまで何人かレッスンしていますが、この曲のリズムを初回のレッスンで完璧に弾くのは難しいようです。

(3連符の3つ目の音が、本来よりも早いタイミングになってしまうことが多いです)

そんな場合は、これからご紹介するリズムの考え方を伝えて、1週間、2週間とゆっくりやってきてもらいます。

そうすると、スッと理解して弾けるようになるようです。

では、いってみます!

実践!「4」と「3」のリズムの考え方

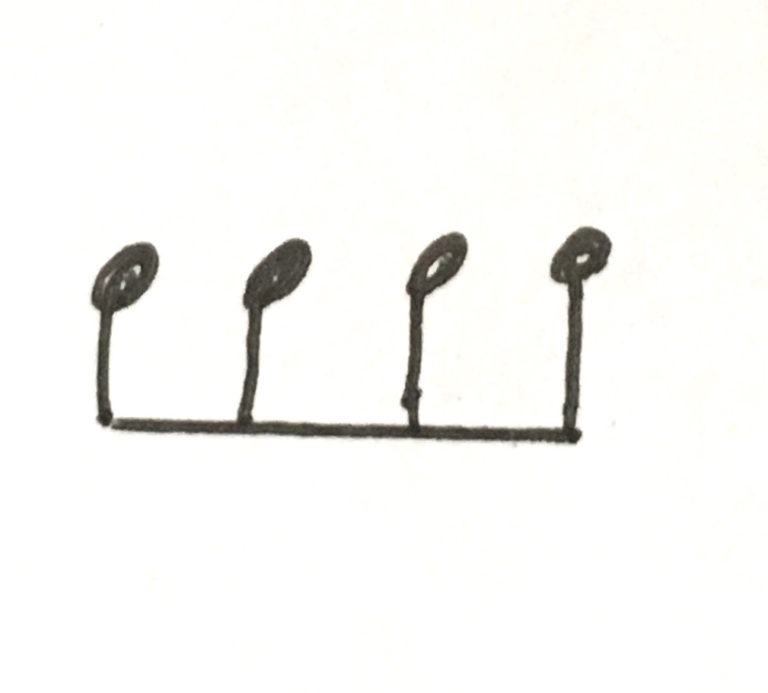

上で書いたとおり、このリズムでは

「4つ」をベースにして

「3つ」を入れていきます。

基本は同じ、通分する

考え方の基本は、第1回、第2回とまったく同じです。

数の異なる、割り切れない連符どうしの場合、まず通分して同じ分母にそろえるんでしたね。

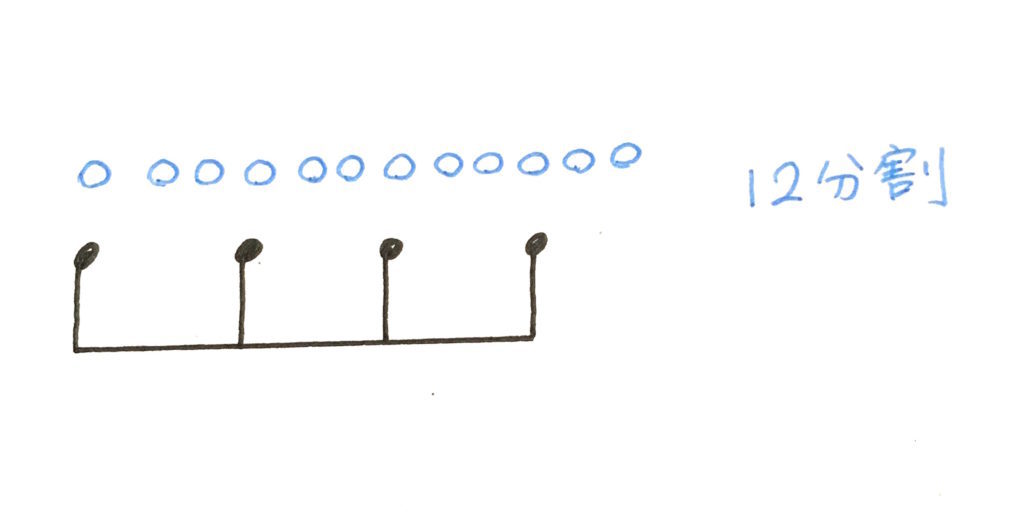

「4つ」と「3つ」ですから、3拍4連のときと同じで、今回も分母は「12」となります。

「4」をベースにして、12分割しました。

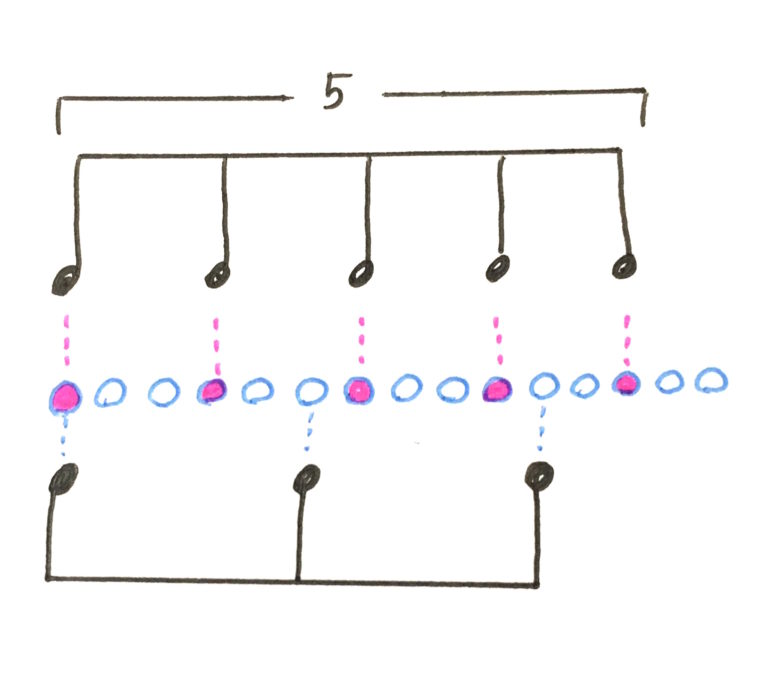

いよいよ等分していきます

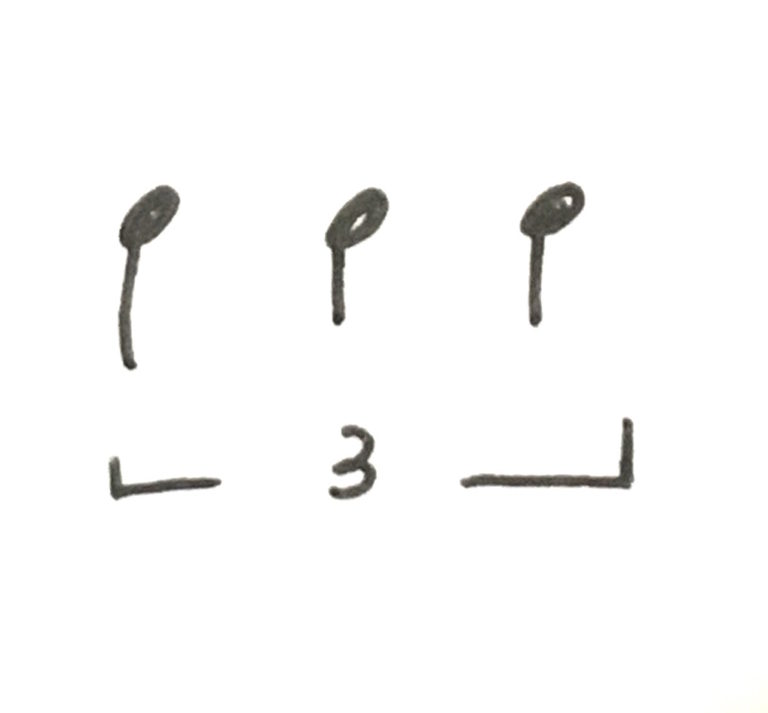

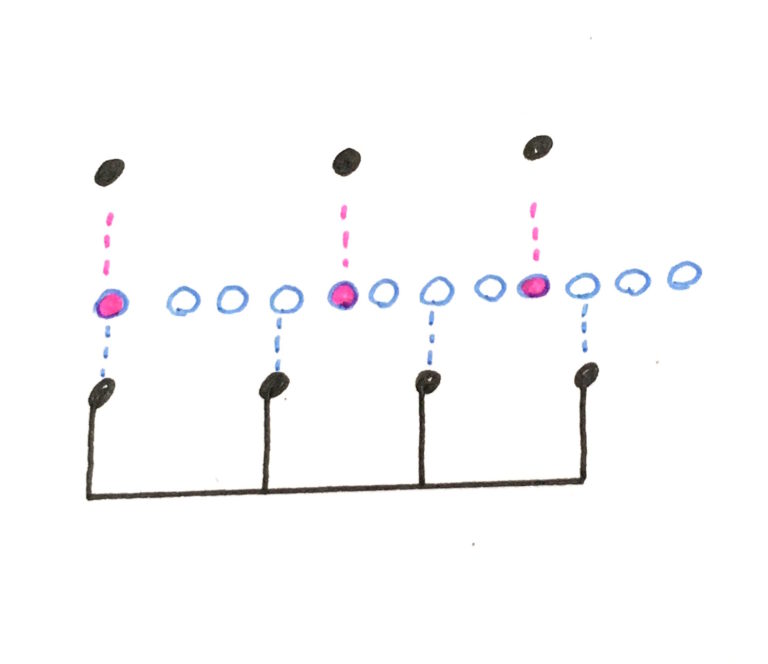

次は、この「12」を3等分していきます。

このようになります。

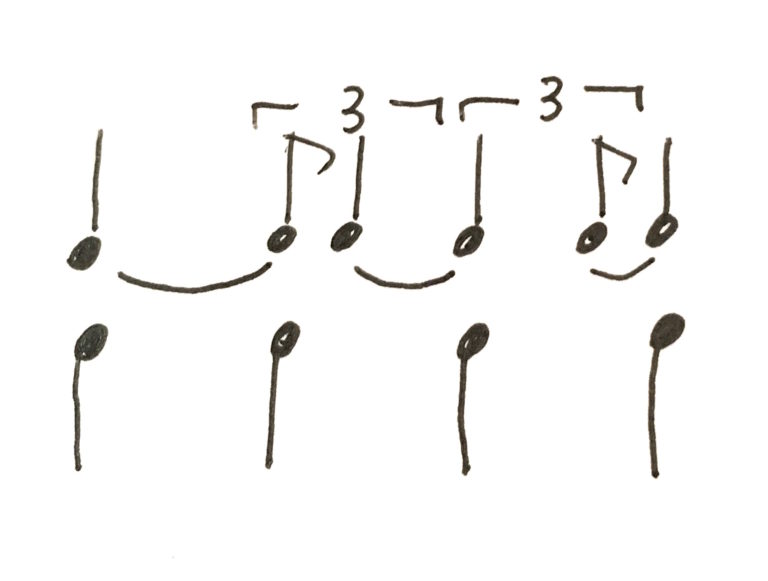

復習・・・「3」に「4」を入れるときは、こうなっていました。

共通点はありますね。

実際の音符ではどうなる?

では戻りまして、先ほどの

を、実際の音符で書いていきます。

このようになります。

読みにくい場合、音価を倍にしても構いません。

最終確認。

本当にきれいに等分されているか、念のため確認。

できていますね!

前回から書いているように、次の拍の最初の音まで出して練習してみてください。

このリズムは、頭のなかで3連符のように数えなければいけないので、慣れないと少し難しいようです。

ゆっくりカッチリ合わせてみて、うまくいったら流れの中で弾いてみてくださいね。

実際の曲にもどんどん出てくる。次は3拍5連にチャレンジ!

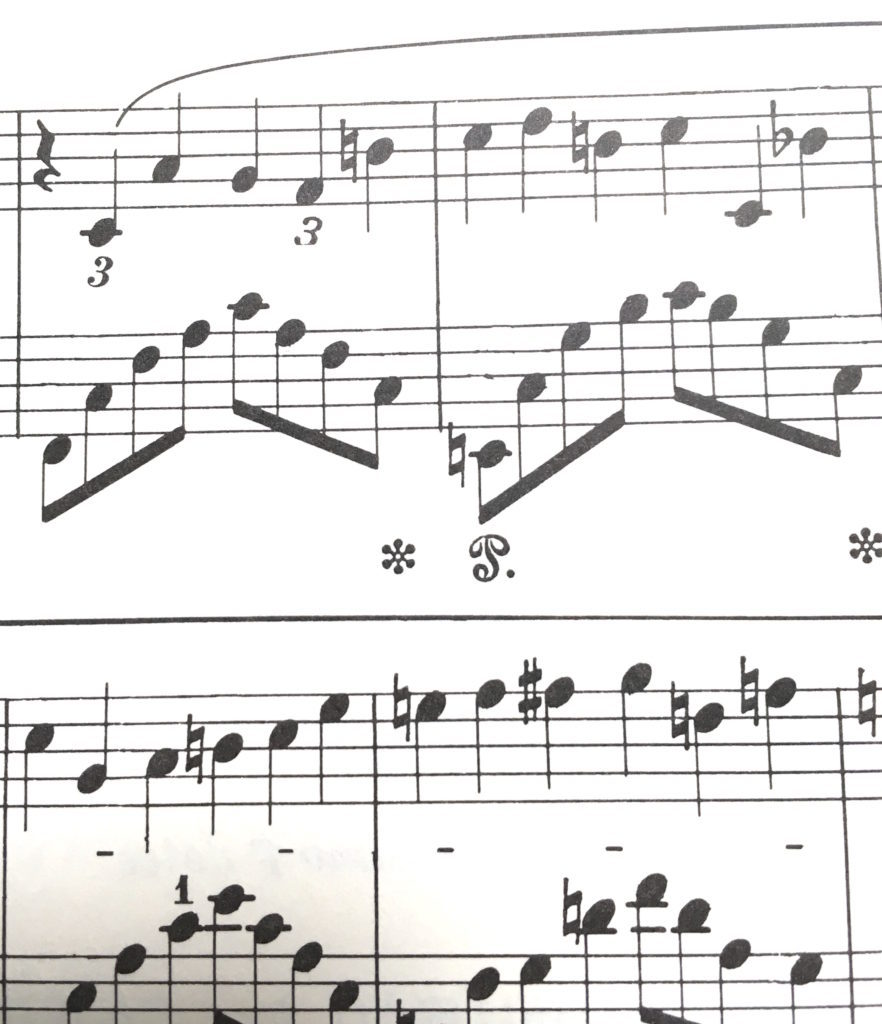

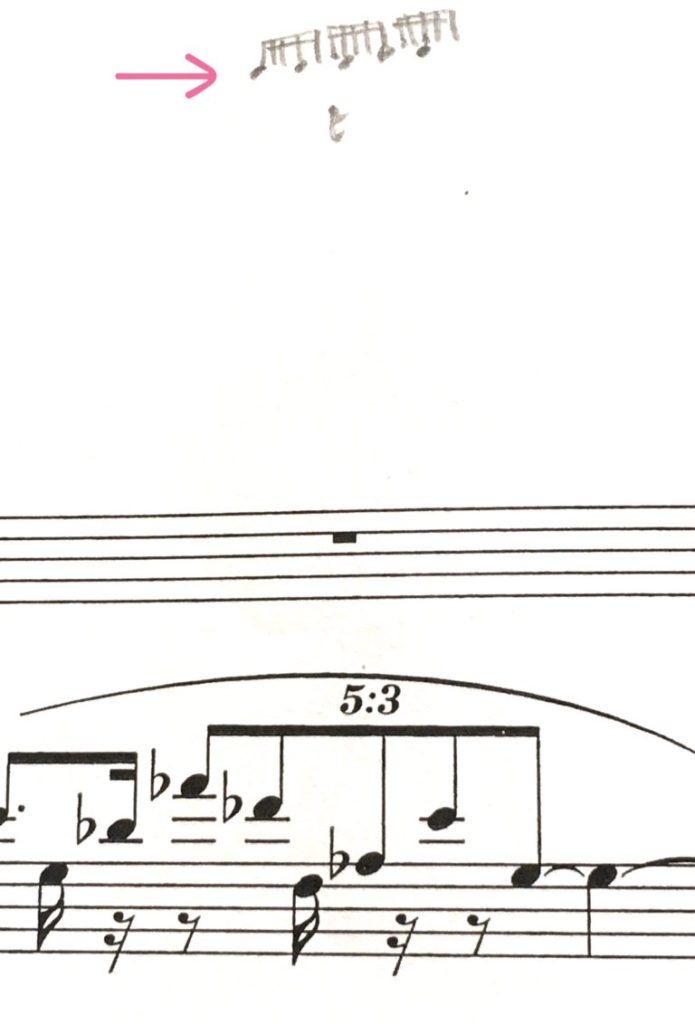

ところで、いまちょうど譜読みしている楽譜でこういう箇所が出てきました。

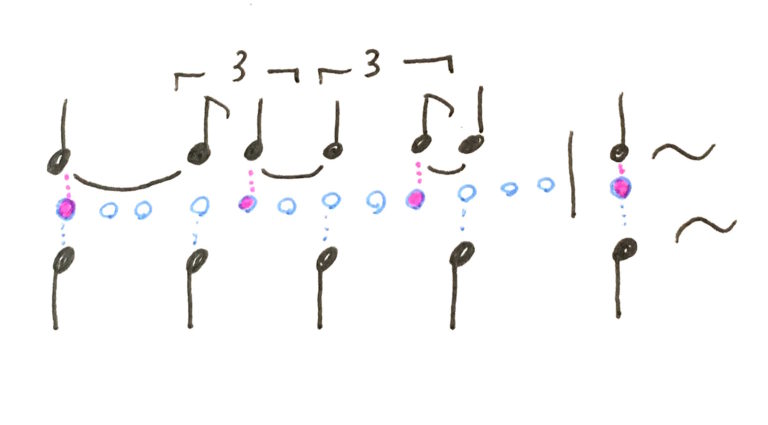

「5:3」と見慣れない表記になっていますが、「3つ」に「5連符」を入れてね、ということです。

ちょうどピンクで印をつけた部分です。

簡略化すると、このリズムがベースになっています。

このリズムと、同じです。

ソナチネやソナタなどで、左手が3連符の伴奏形・右手にトリルやターンが出てくるときもこんなリズムになりますね。

(※右上がりや左上がりになっているのは私の書きグセで、なにも深い意味はありません)

このように、ややこしい連符も実際の曲で突然出てくるんです。

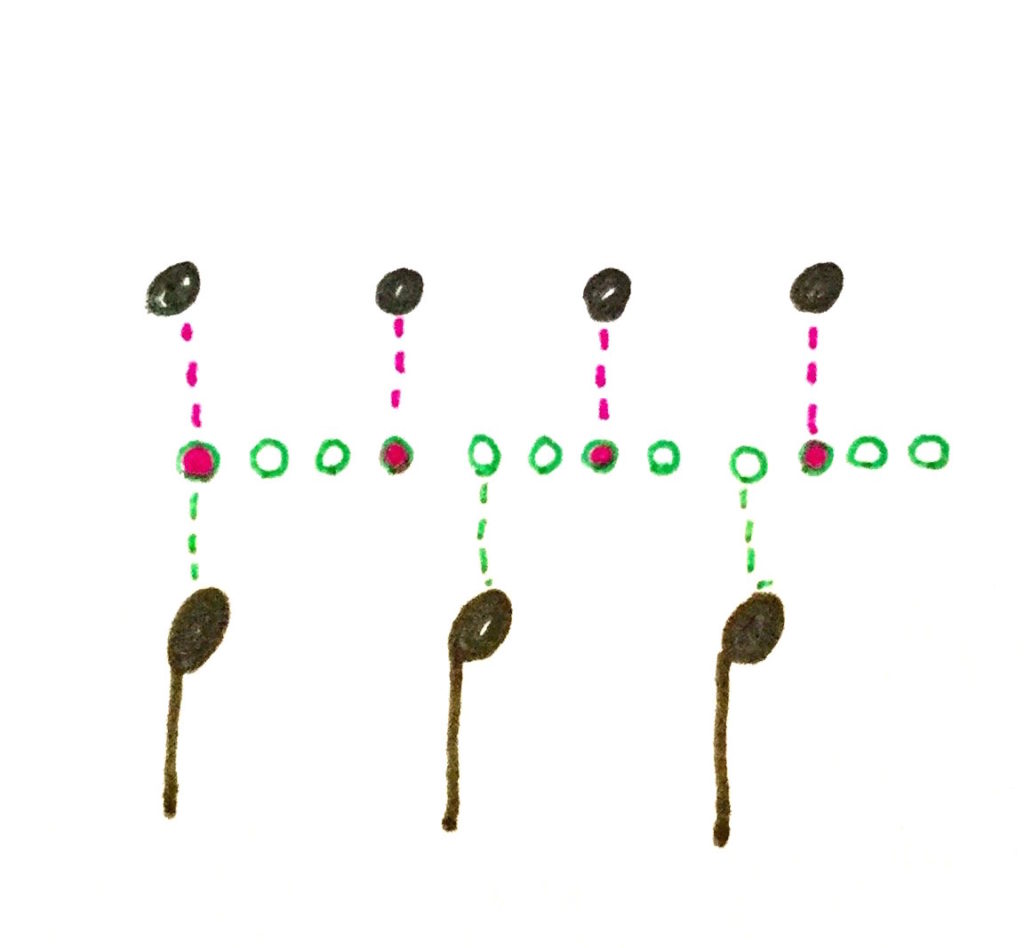

やっぱり同じ、通分してから割ります

考え方はこれまでと同じなので少し省略しますが、

このようになります。

とても速い曲であれば、「3」と「5」を感覚でエイッと合わせたらそれできれいにはまる場合もあります。

でも、このリズムで大丈夫かな・・・?と思ったら譜読みの段階でしっかり確認すると美しい表現がめざせます!

考え方のヒント

もう少しショートカットした考え方をご紹介します。

この3拍5連符、5連符の一つずつの音価は、「3つ(拍)」を「5」で割るので「3/5(拍)」となります。

ということは、3/5ずつの音価で弾いていけば3拍で5つの音が入ります。

(それをさらに細かく書いたのが、先ほどご紹介した図です)

ちなみに私は普段こんなに丁寧に書きませんので、シンプルなものなら頭の中で計算し、ややこしくなってきたらメモします。

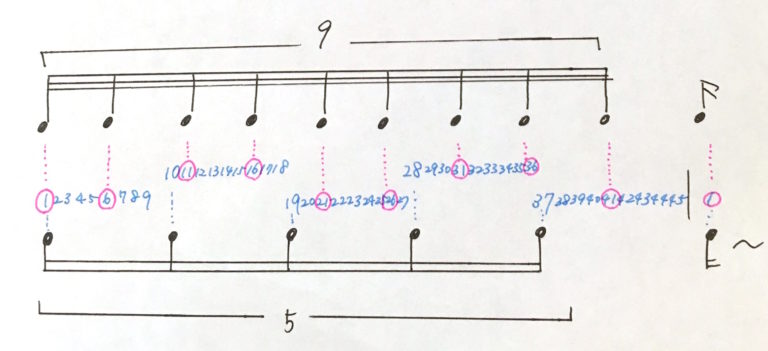

3/5の打点がわかるようにメモしています(楽譜の上部)。

雑ですみませんが・・・こんなメモでも、とっても役に立つんです!

ついでにソルフェージュ的練習!

さらに、ソルフェージュから演奏に生かせる実践的な練習。

このようなリズムが複雑な曲を譜読みするときは、ピアノパートを弾きながらソロパートをリズム読みしてみます。

ソルフェージュのテキストいらずで良い練習になりますし、ソロ楽器と初めて合わせるときにも必ず役に立ちますよ。

いったい何連符?ここまでくればあなたも連符マスター!

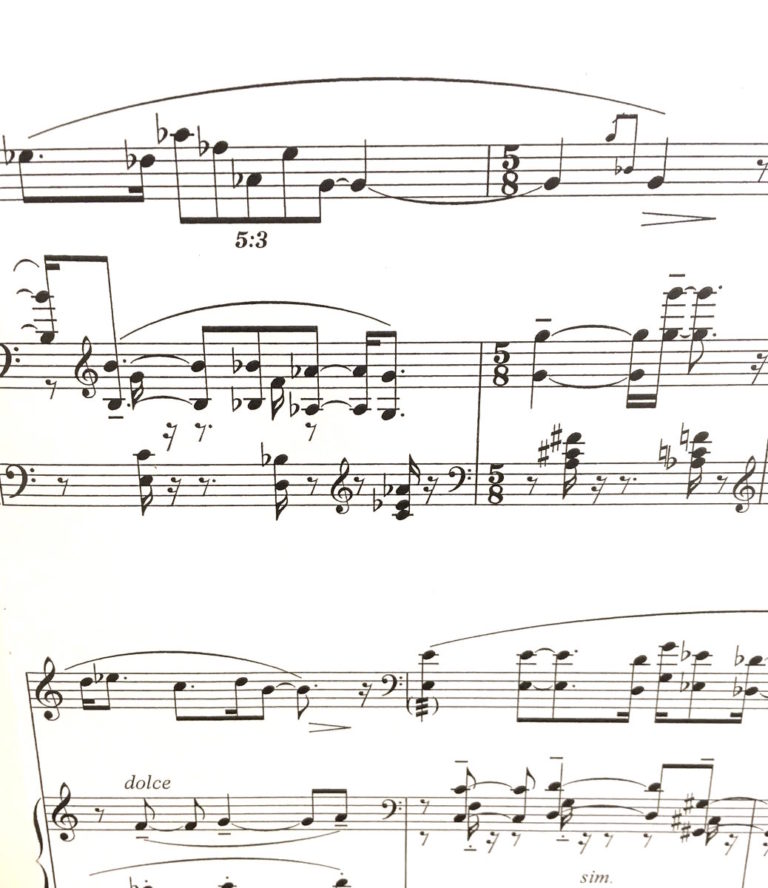

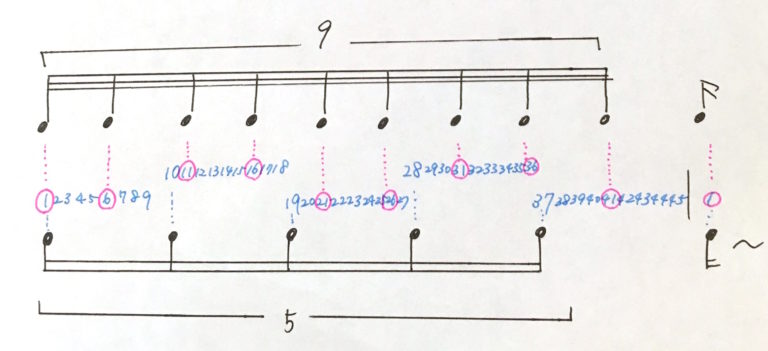

最後に、近現代の曲でどんどん出てくる大変なリズムの組み合わせです。

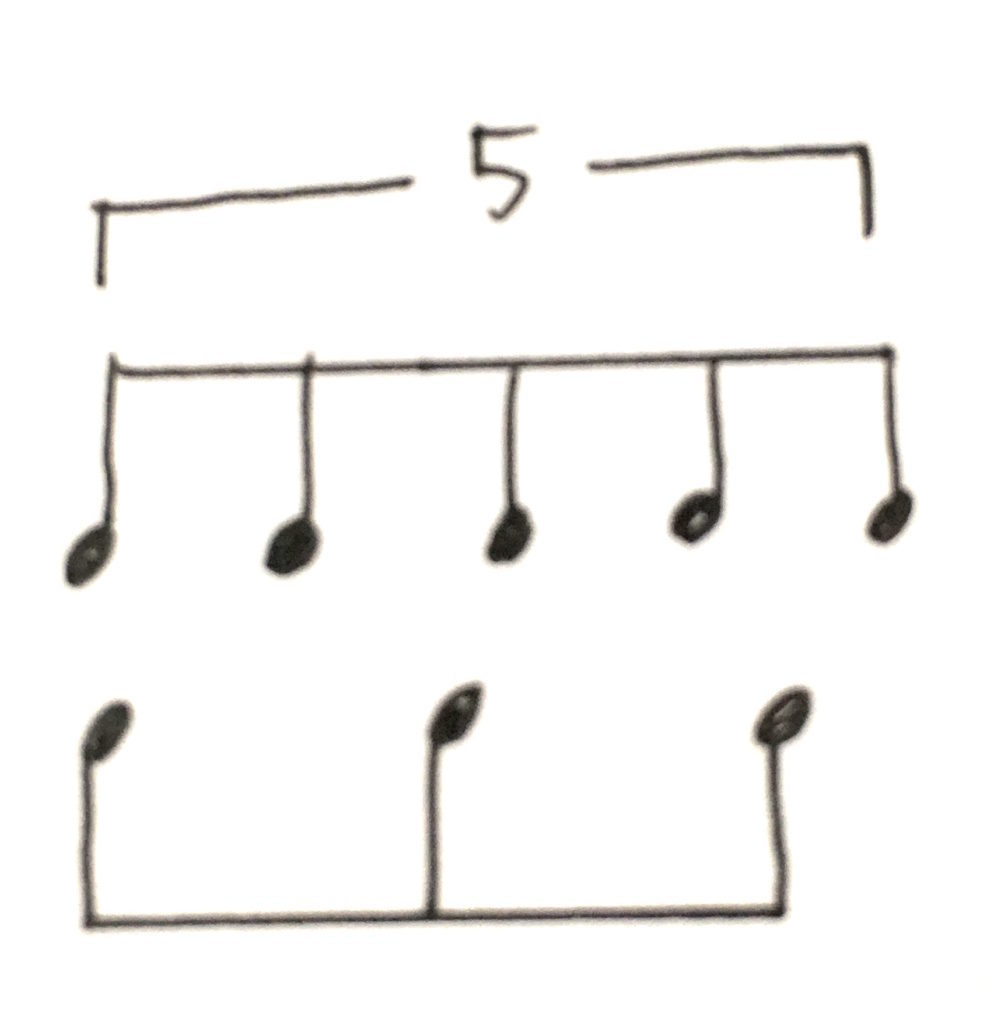

意外とよく出てくる?5:9の連符

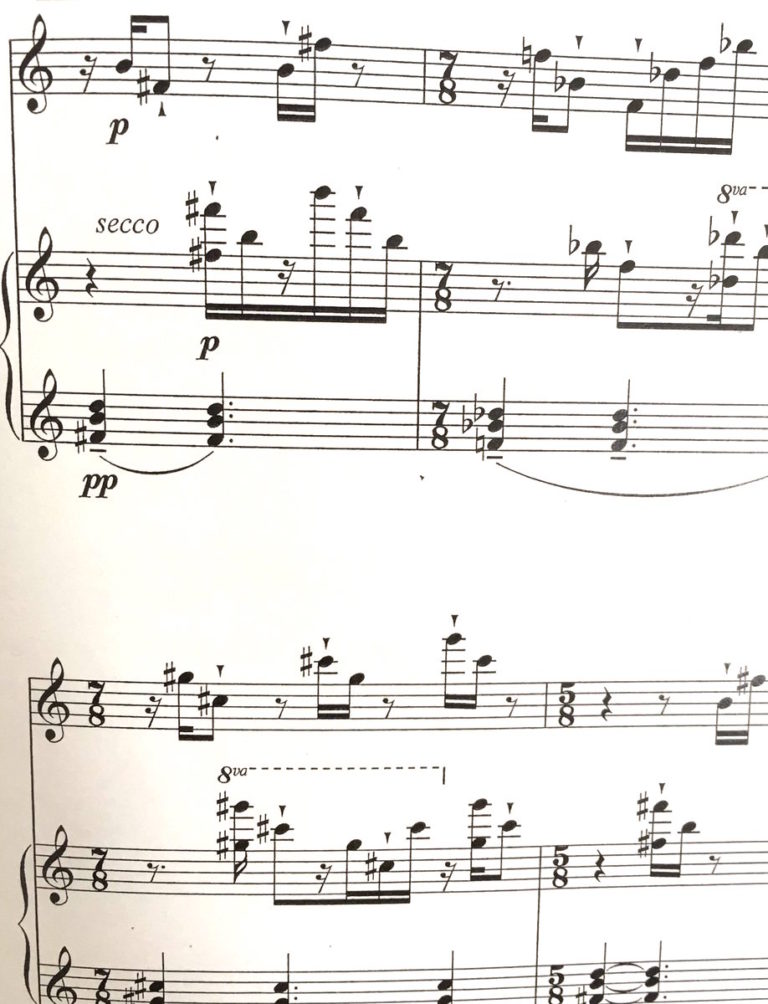

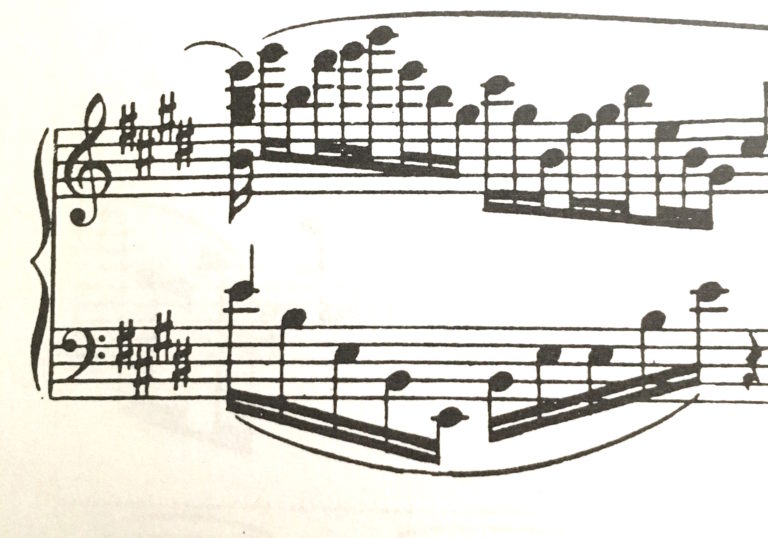

(スクリャービン:ソナタ 第2番 「幻想ソナタ」 Op.19 第1楽章より)

(一柳慧:「雲の表情」 第1番より)

同じリズムの組合わせです。

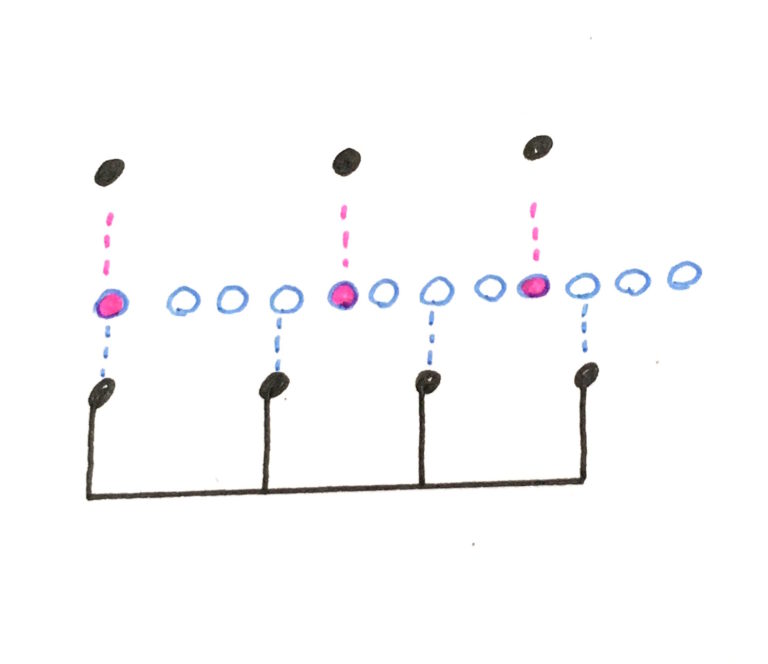

もう、なんとなく 「5」と「9」を合わせたらいいんじゃないか という気もしますが、

それではうまくいかないことも やはりありますので、せっかくなのでこれも割ってみましょう。

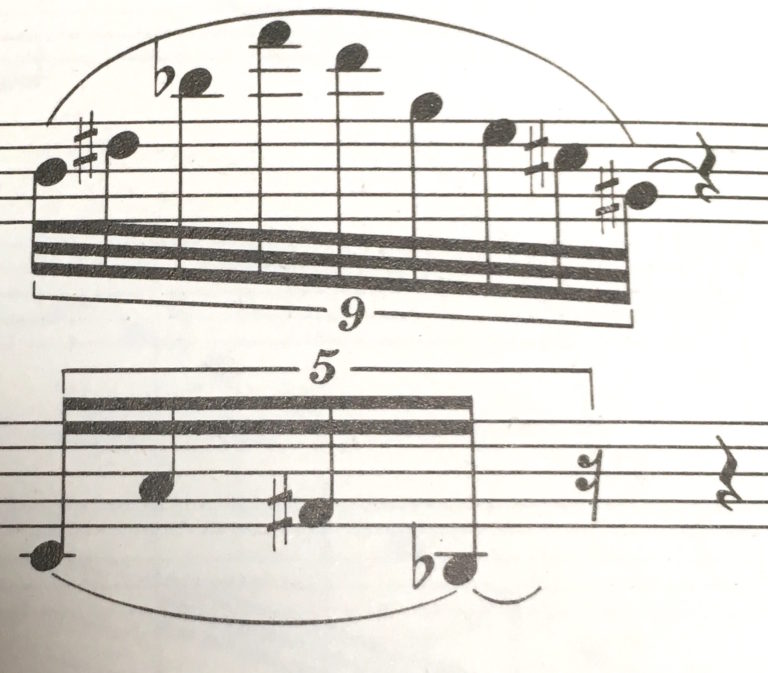

ここまでするのかという感じですが

もう、○印ではわからなくなってくるので、数字で書いてみました。

これで、適当に弾いたら左手の5連符がやけに早く終わってしまった・・・ということもありません。

45コ数えなくても、工夫しだいでやりやすい数え方があると思いますので、いろいろ試してみてください。

自由なルバートも、正しいリズムの基本から。

ロマン派や近代の曲で自由な表現ができる場所であっても、基本のリズムは理解しておきたいです。

現代曲など、リズムを正確に弾くことで曲が成り立っていく曲では、なおさら大切です。

なんとなく弾く前に、一度確認してみてくださいね。

まとめ〜ソルフェージュを演奏に生かそう!〜

いかがでしたか?

第1回から読んでくださった方は、きっと連符マスター!といって良いのではないでしょうか!

いろんな曲に出会う中で、さらにややこしいものが出てきたら、応用していただき、ぜひ素敵な演奏に生かしてください。

私自身も、普段あいまいにしていたことを確認する機会になりました。

それに、わかっていても演奏するとなると難しいことはたくさんありますので、私もこれまで以上に意識したいと思います。

どうもありがとうございました。

連符シリーズはおそらくこれで最終回ですが、ソルフェージュ・楽典の記事はこれからも書いていきたいと思います。

譜読みが得意に!シリーズ

ピアノの譜読みが速くなるコツは?【第1回】今日からできる!対策&練習方法

ピアノの譜読みが速くなるコツは?【第1回】今日からできる!対策&練習方法

譜読みが速く/得意になるには?【第2回】音符をすばやく読むコツ

譜読みが速く/得意になるには?【第2回】音符をすばやく読むコツ

聴音テストでの要チェックポイント!

音高・音大受験直前に・・・聴音テストの要チェックポイント!

音高・音大受験直前に・・・聴音テストの要チェックポイント!